新一代测序技术在胰腺癌诊疗中的应用

2015年11月06日 6557人阅读 返回文章列表

胰腺癌是一种恶性程度极高、预后极差的消化系统肿瘤,其发病率逐年升高。在西方国家,胰腺癌年发病率为10/10万,位于恶性疾病死因的第4位,在60余种恶性肿瘤中预后最差。在我国,胰腺癌在恶性肿瘤中发病率已上升到第7位,死亡率居恶性肿瘤第6位。由于胰腺癌恶性程度高、不易早期发现、转移早而快、预后差,传统外科、放化疗的治疗效果均不理想,术后5年生存率不足5%。因此胰腺癌的诊断与治疗仍然是医疗工作者的一大挑战。

近年来,新一代测序技术( NGS)已经走进了临床,在很多临床应用领域里占据了一席之地,尤其是在肿瘤分子诊断领域更是扮演了不可替代的角色。传统的全基因组关联研究(Genome-wide association studies,GWAS)结果常存在假阳性、假阴性、检测到的单核苷酸多态性很少位于功能区以及对稀有变异和结构变异不敏感等问题,导致了其应用的局限性。而新一代测序技术的进步,促进了全基因组测序(Whole Genome Sequencing, WGS)和全基因组外显子测序(Whole Exome Sequencing, WES)的快速发展,为解决上述问题提供了契机。新一代测序技术成为鉴定孟德尔疾病的致病基因最有效的策略,也被运用于复杂疾病如癌症易感基因的研究和临床诊断中。

过去的几年中,运用新一代测序技术的研究方法,研究人员在肺癌、乳腺癌、胃癌、肠癌、肝癌、肾癌、前列腺癌、白血病等人类恶性肿瘤的研究中取得了显著的成就,鉴定出一些与肿瘤发生、发展关系密切的新的基因突变。在胰腺癌方面,新一代测序技术的应用使胰腺癌发病机制方面的基础研究取得了长足进步,鉴定出了一批跟胰腺癌发生发展息息相关的分子标志物。2012年研究人员应用外显子测序技术对家族性胰腺癌患者进行测序分析,发现PALB2和ATM是家族性胰腺癌的易感基因,PALB2和ATM基因突变对于家族性胰腺癌的家族有很强的预测价值。2015年2月发表于国际顶尖期刊nature上的一项研究通过对胰腺癌病人进行全基因组测序以及CNV分析重新定义了胰腺癌突变图谱。

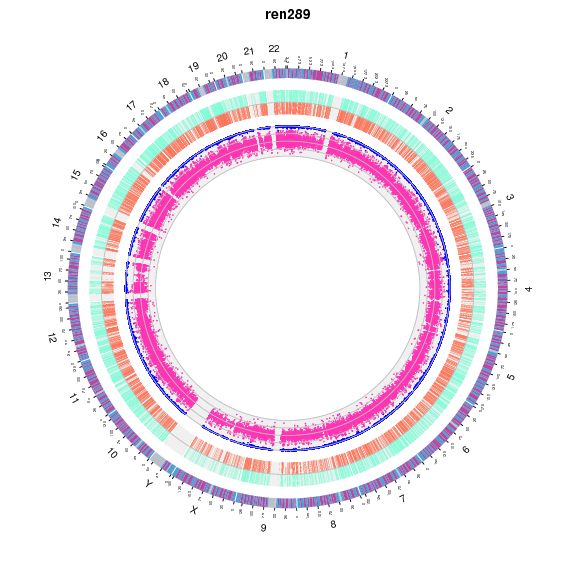

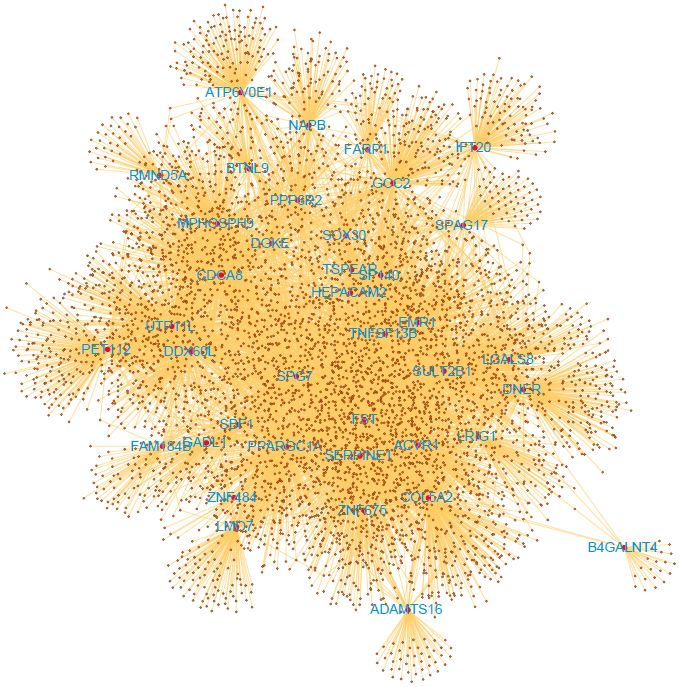

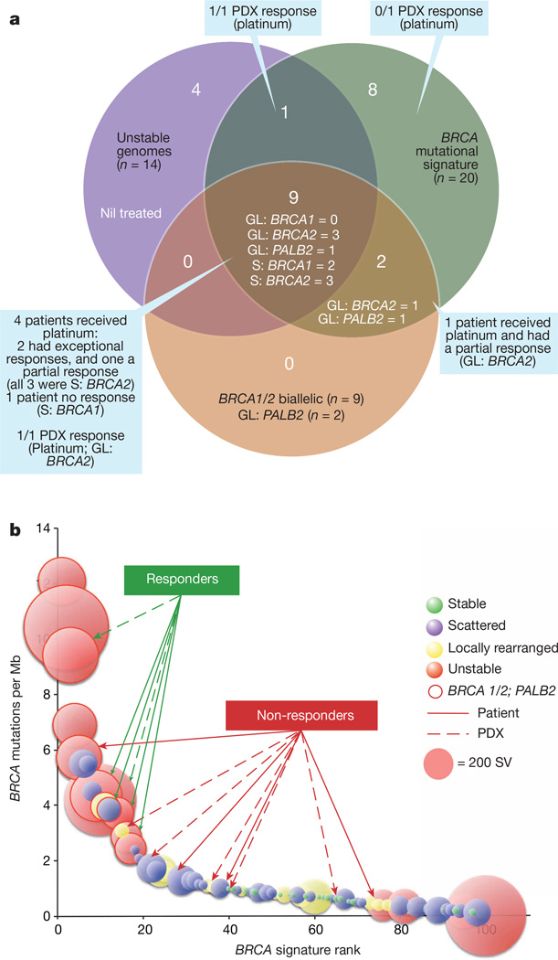

该研究对100例胰腺导管腺癌(PDAC)病人进行了全基因组测序以及copy number variation(CNV)分析,结果发现染色体重排导致的基因破坏在胰腺癌病人中普遍存在,这会影响导致胰腺癌发生的关键基因比如TP53,SMAD4,CDKN2A,ARID1A和ROBO2,同时还会影响一些新的胰腺癌驱动因子比如KDM6A和PREX2。研究人员根据结构变化的模式不同将PDAC分为具有潜在临床应用价值的4个亚型:稳定型,局部重排型,零散型和不稳定型。这项研究对推动肿瘤个体化治疗具有重要意义。然而,由于胰腺癌的肿瘤组织标本不易获得,在可获得的肿瘤组织标本中又往往含有丰富的纤维间质,癌细胞含量较少,且分布不均,易混杂非癌细胞DNA,严重影响后续的高通量测序结果,这些都限制了新一代测序技术在胰腺癌中的应用。因此,与其他实体肿瘤相比,外显子测序技术在胰腺癌中的应用进展相对较为缓慢。

新一代测序技术的应用为胰腺肿瘤的诊断和个体化治疗提供了可能。在这一方面,复旦大学胰腺肿瘤研究所/复旦大学附属肿瘤医院胰腺外科一直走在国内外同行的前列,他们在一项基于中国人群的胰腺癌外显子测序研究中比较了家族性胰腺癌和散发性胰腺癌基因表达差异,找到了一些特异性的突变基因,有望为胰腺癌的分子分型和有胰腺癌家族史人群的预防和早诊提供新思路。此外,他们还在国内率先对一些有乳腺癌、卵巢癌等其他肿瘤病史或家族史的胰腺癌患者进行BRAC基因突变检测。目前,认为存在BRAC基因突变的患者对铂类药物较为敏感,BRAC基因突变检测将更好地指导临床个体化治疗。

总之,随着新一代测序技术的日趋成熟,潜在的癌基因及抑癌基因将会不断地被人们所发现、认识。人们可以根据基因测序结果对恶性肿瘤进行更精确的基因分型,研究肿瘤的侵袭及转移机制,从而协助肿瘤的临床诊断,寻找肿瘤靶向治疗的靶点,实现个体化预防及治疗肿瘤的目的。

浙公网安备

33010902000463号

浙公网安备

33010902000463号